복지뉴스 쪽방촌 노인들 “주변 목욕탕 사라져…이용권 받아 어디 쓰나”

페이지 정보

작성자 최고관리자 작성일 23-08-31 10:31 조회 618회 댓글 0건본문

등록 2023-08-31 06:00수정 2023-08-31 10:09

[씻을 권리] 씻을 기회 줄어드는 쪽방촌·시골

쪽방 공용세면장엔 작은 세숫대야뿐

센터서 목욕이용권 주지만 사용 안해

목욕탕 10년간 감소…1곳 밖에 없는 곳도

요금 올라 부담돼도 선택의 여지 없어

벽과 벽 사이 간격은 30㎝. 4층짜리 서울 용산구 동자동 쪽방 건물 각 층에는 12가구가 다닥다닥 붙어 있다. 70대 여성 김아무개씨 역시 이 건물 2층의 2평 남짓한 방 한편에 머무르고 있다. 다리를 펴면 작은 공간이 꽉 찬다. 혼자 쓸 화장실은 없다. 12가구가 함께 쓰는 같은 층에 있는 세면장엔 때 묻고 오래된 세탁기 한대와 작은 세숫대야 두개가 놓여 있었다. 세면장에서도 샤워나 목욕을 할 엄두를 내지 못한다. 타인의 시선을 가려주지 않아서다. 김씨는 “남자들이야 그냥 샤워를 하겠지만, 나는 좀 그렇다”고 했다.

한낮 기온이 30도가 넘었던 지난달 26일 오후 2시. 10분만 걸어도 땀에 온몸이 흠뻑 젖는 날이었다. 김씨는 인근 쪽방상담센터에서 식권과 함께 받은 목욕 이용권으로 더운 여름 보름에 한번씩 목욕과 샤워를 할 기회를 얻었지만, 그마저도 잘 쓰지 않는다. “나도 씻고 싶지만 조금만 움직여도 땀이 난다. 매일 씻을 수 있는 것도 아니니 최대한 안 움직이려고 한다.” 그의 집에서 목욕 쿠폰을 쓸 수 있는 목욕탕까지 20분은 걸어야 한다. 고령인 김씨의 걸음 속도로는 더욱 더디다.

이보다 앞서 지난달 22일 한겨레와 함께 목욕탕에 동행하기로 했던 60대 백아무개씨는 돌연 마음을 바꾸고 약속을 취소했다. 다음날인 23일 교회에 가기 전 목욕 이용권으로 목욕탕에 들를 예정이었지만 먼 거리 탓인지 목욕탕에 가지 못하는 이유가 계속 생겼다. “비가 올 것 같아요.” 일기예보와 달리 비가 오지 않았지만, 백씨는 “나중에 할 거다”라는 기약 없는 약속만 남기고 전화를 끊었다. 7월 한달간 이용할 수 있는 목욕 이용권 두장은 그렇게 버려졌다.

목욕 쿠폰을 받는 다른 쪽방 주민들의 상황도 비슷하다. 정아무개(57)씨는 “(목욕탕을) 가면서 땀이 더 나는데 뭐 하러 가겠냐. 목욕 이용권을 버리거나 필요한 사람들 나눠 준다”고 했다. 대신 그는 상담센터 내에 무료로 개방하는 샤워장을 종종 이용한다고 했다. 하지만 이용 시간이 종료된 밤에는 이용할 수 없어서 열대야가 찾아온 날이면 늘 공원에 나와 땀을 식힌다.

20일 오후 서울 영등포역 고가도로 아래 쪽방촌의 욕실 모습. 한 층에 유일하게 있는 욕실. 여러 사람이 함께 사용한다. 백소아 기자 thanks@hani.co.kr

■ 10년새 절반 줄어든 목욕탕

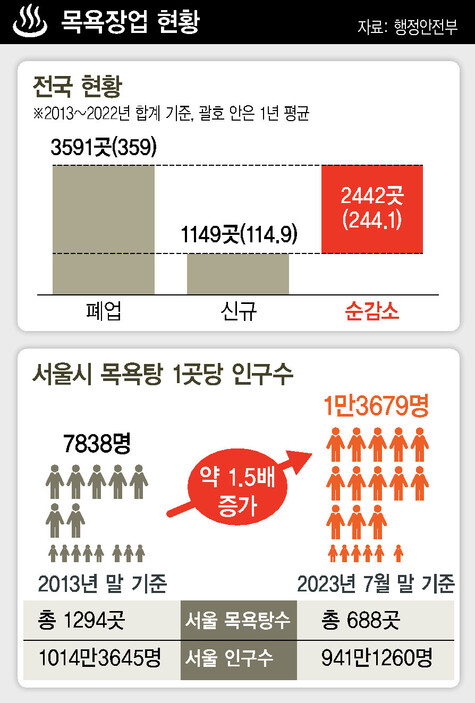

이들에겐 사실상 ‘씻을 공간’은 없는 상태다. 샤워나 목욕을 할 공간이라면 인근에 있는 대중목욕탕이 있지만, 그마저도 접근성이 떨어져 고충을 겪는다. 전국적으로 목욕탕이 문을 닫으면서 이들은 씻을 기회를 더 잃어가고 있다.

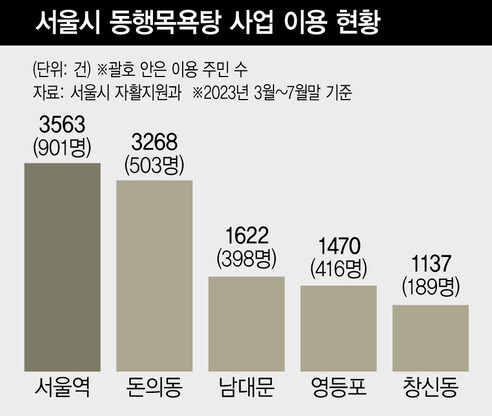

30일 행정안전부 목욕장업 데이터를 분석한 결과, 2013년부터 지난해 말까지 최근 10년간 전국에서 폐업한 대중목욕탕은 3591곳으로, 매해 평균 359곳이 문을 닫았다. 같은 기간 전국에 매해 목욕탕 평균 115곳이 새롭게 영업신고를 했는데, 이를 고려하면 전국에서 순수하게 1년마다 244곳(10년간 2442곳)이 사라진 셈이다.

서울시만 보면, 2013년 1294곳에서 올해 7월 말 기준 688곳으로 10년새 절반가량 줄었다. 목욕탕 1개당 인구도 10년 전 7838명에서 1만3679명으로 1.5배 늘었다. 서울시는 최근 10년간 매년 새 영업을 신고하는 목욕탕 수보다 폐업하는 곳이 3~10배가 많다. 목욕탕 소멸 속도가 다른 지역과 견줘 상대적으로 빠르다. 현재 전국에 영업 중인 목욕탕은 5941곳인데, 매년 이 정도의 감소 수준을 고려하면 25년 뒤에는 전국 모든 목욕탕이 사라지는 것이다.

목욕탕이 지도에서 사라지면서 고령자들이 많이 거주하는 지역은 타격이 크다. “쾌적한 씻을 기회를 제공해야 한다”는 이유로 목욕탕은 대다수 지역에서 중요한 복지 정책 중 하나로 꼽는다. 시나 군에서 공공목욕탕을 운영하기도 하고, 목욕 할인권이나 이용권을 주민들에게 제공하는 이유다.

하지만 목욕탕도 결국 민간이 운영하지 않으면 활성화되기 어렵다. 특히 코로나19 이후로 영업이 어려워지거나 최근 가스비 등 연료비가 오르면서 경영상 부담을 느껴 폐업을 신고하는 목욕탕이 적지 않다. 과거와 달리 목욕탕에서 ‘때를 밀어야 개운하다’고 느끼는 젊은층이 줄어드는 등 목욕 문화 자체가 달라진 근본적인 영향도 무시하기 어렵다. 목욕탕이 찜질방이나 피트니스센터, 수영장 등 운동시설과 결합해 대형시설화되고 있는 점도 순수한 목욕탕 소비자가 감소하는 데 기여한 것으로 보인다.

■ 목욕탕 가격 올라도 속수무책

전국에서 목욕탕이 사라져가는 상황이라 목욕탕이 없어 전전긍긍하는 지역도 존재한다. 충북 영동군이 대표적이다. 주민 4만4601명(7월 말 기준)이 거주하는 충북 영동군의 경우, 읍내에 대중목욕탕이 딱 한곳 존재한다. 몇년 전 목욕탕 한곳이 경영상 이유로 문을 닫으면서 영동군을 통틀어 ‘목욕탕’이란 이름의 영업소는 영동읍에 존재하는 ㄱ목욕탕이 유일하다. 주변 지역도 사정은 비슷해 전북 무주 주민들도 이곳까지 와 목욕탕을 방문한다고 한다.

영동군 주민 김학배(70)씨는 “겨울에는 집에 온수가 잘 안 나올 때가 있어서 이틀에 한번꼴로 목욕탕을 찾는다. 그런데 군에 목욕탕이 1개라서 가기가 쉽지 않다”고 했다. 박영애(70)씨는 “집에 샤워시설이 있다고 해도 혼자 사는 노인들의 경우는 목욕탕 가서 도움을 받아 씻는 게 좋다”며 “군에 목욕탕이 하나 정도는 더 생기면 좋겠다”고 했다.

목욕탕이 없어져 생기는 불편함은 단순하지 않다. 주민들에겐 목욕탕이 한곳뿐이라 가격을 올려도 다른 선택지가 없다. 영동군 주민 여인호(65)씨는 “최근 연료비가 올랐다면서 가격을 또 올렸다. 목욕탕 오는 사람들은 60대 넘어가는 어르신들 위주다. 그들에겐 7천원도 부담 아니겠냐. 그러니까 (목욕탕에) 더 안 오게 된다”며 “목욕탕 자체가 돈이 안 되니까 사업주도 그만하고 싶을 수도 있다. 아마 이마저도 없어지지 않을까 걱정”이라고 했다. 영동군에서 주방용품 가게를 운영 중인 이아무개(79)씨도 “하나뿐인 목욕탕도 연료비 올랐다는 이유로 몇년 새 가격도 올렸는데, 다른 대안이 없어서 답답하다”고 했다.

관련링크

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.